18 7월 [IF Media][칼럼]비트겐슈타인과 개소리 /김형완 (더미래연구소 정책위원)

[칼럼]비트겐슈타인과 개소리

출처 : 주간경향

입에 올리기도 민망스럽지만, ‘개소리(bullshit)’라는 비속어가 있다. 언어에 강박적일 만큼 엄정했던 비트겐슈타인이 그의 러시아어 개인교사가 입원하자 병문안을 갔다. 환자가 “차에 치인 개같이 아프다”고 하자 비트겐슈타인은 “개소리!”라고 외치며 불같이 성을 냈단다. 개도 아닌 주제에, 그것도 차에 치인 개의 고통이 어떤지 당신이 알기나 해? 그런데 어찌 이런 표현을 한단 말인가.

‘개소리’는 우리말 사전에 ‘아무렇게나 되는대로 지껄이는 당치않은 말을 욕하여 이르는 말’이라고 그 뜻풀이가 되어 있다. 점잖은 유사어로는 ‘횡설수설’이나 ‘막말’을 들 수 있겠다. ‘막말’ 하면 바로 연상되는 대한민국 제1야당의 대표는 자신의 발언을 막말이라고 지칭하는 여론과 언론을 향해 “가장 솔직한 말을 막말로 매도”한다며 억울함을 토로했지만, 사람이 개가 아닌 다음에야 가장 솔직한 말이라고 하는 것이 고작 ‘아무렇게나 되는대로 지껄이는 당치않은 말’이라면, 다른 무엇보다도 비트겐슈타인으로부터 또 어떤 까칠한 구박을 받을까 자못 궁금하다.

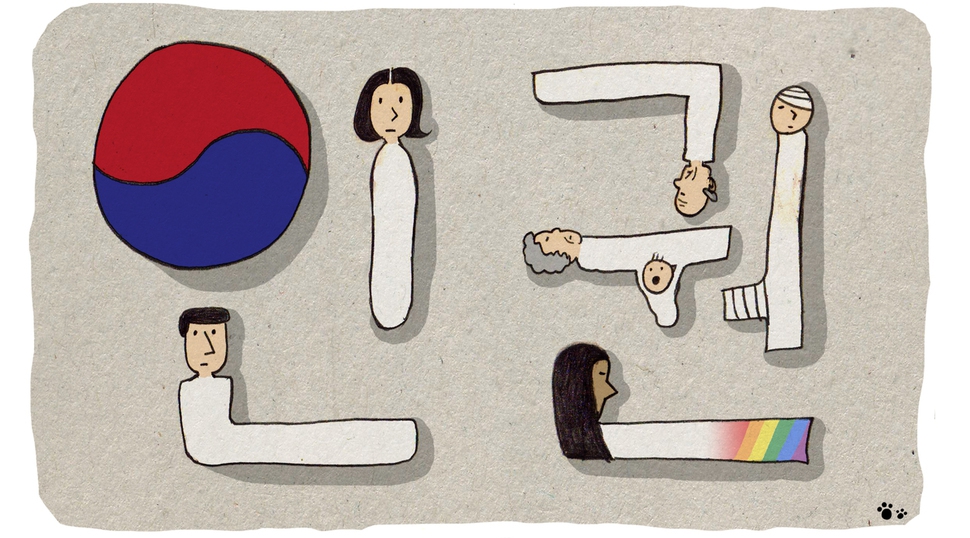

‘아무렇게나 되는대로 지껄이는 당치않은 말’로 치자면 인권 쪽도 예외가 아니다. 언젠가부터 “인권은 (진보와 보수, 좌와 우에) 치우치지 말고 중립적이어야 한다”라든가, “시민 항(투)쟁형 인권은 접고, 이젠 주민 생활밀착형 인권을 중심으로 재구성해야 한다”라든가, “인권의 가치도 다수가 합의해야 비로소 인정되므로, 사회적 합의가 전제되어야 한다”라는 따위의 정체불명의 횡설수설, 막말들이 횡행하고 있다. 급기야 “동성애는 반대하지만, 차별해서는 안 된다”는, 가히 막말의 끝판왕이라 할 만한 말까지 등장하기에 이르렀다. 상황이 이렇다보니 “국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다”고 한 헌법적 맹세는 헌신짝처럼 버려진 채, 인권 vs. 반인권 간의 대립을 ‘민민갈등’으로 규정하고 국가가 사회통합을 내세우며 ‘갈등의 중재자’를 자처한다. ‘국가의 책무’ 자리는 어느 결에 개인의 품성(=인성)이 자리 잡았다. 인권이 ‘역지사지’ 또는 ‘상호존중’과 ‘배려’로 대체된 것이다. 그래서 인권교육법 제정에는 결사반대해도 인성교육진흥법은 만장일치로 통과된다. 국가가 국민의 ‘싸가지’를 바로 잡겠다고 나선 셈이다. 이제 가해자가 피해자 코스프레를 하는 착란(錯亂)은 일도 아니게 되었고, 대한민국에서 가해자는 당당하며 억울해하고, 피해자는 늘 염치없고 죄송하게 되었다. 소위 정치지도자라는 자들이 내뱉는 ‘아무렇게나 되는대로 지껄이는 당치 않은 말’들로 인해 언어의 교란과 인식의 착란이 날로 더해지고 있다.

일찍이 공자는 이상만 크고 실천이 따르지 않는 이를 광자(狂者=진보), 매사에 지나치게 신중하고 완고하기만 한 이를 견자(?者=보수)라고 칭하면서, 중용의 도(中道)란 광자도, 견자도 아닌 체하면서 입만 열면 양비(兩非)와 양시(兩是)를 내세워 싸잡아 매도하는 사이비 인간에 반대(惡似而非者)하는 것이라고 했다. 사이비의 특징은 막말과 요설로 원인과 결과를 뒤집고, 본질과 현상을 뒤바꾼다. 선과 악을 뒤섞고, 정의와 부정의의 경계를 모호하게 만들어 시시비비를 무화시킨다. 세상의 명징한 이치를 흐리게 만드는 것이다. 언어의 엄정성을 외쳤던 비트겐슈타인의 그 욕설이 새삼 곱씹어지는 때이다.

김형완 더미래연구소 정책위원