26 9월 [IF Media] [칼럼]자유의 어두운 그늘 /김형완 (더미래연구소 정책위원)

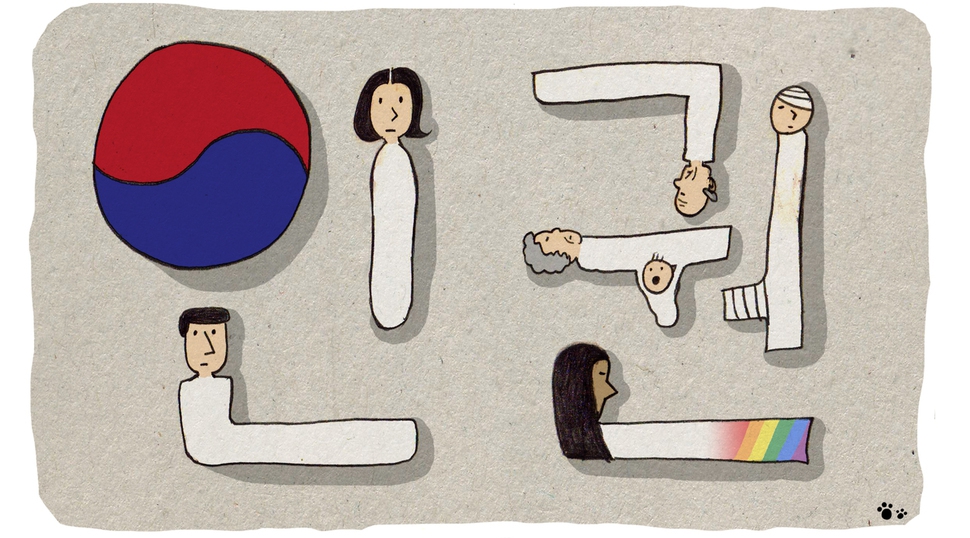

[칼럼]자유의 어두운 그늘

출처 : 주간경향

88서울올림픽 폐막 직후였다. 1988년 10월 8일 일단의 수감자들이 이송 도중 탈출을 감행하여 주택가에서 인질극을 벌였다. 이들은 흉악범이 아니라 그야말로 ‘개털’(잡범)이었는데, 자신들이 ‘보호감호제’ 때문에 징역형을 마치고도 보호감호 처분을 받아야 하는 것과 500만원 상당의 절도를 저지른 자기들에 비해 70억원을 횡령한 전경환의 형기가 더 짧은 것이 너무 억울했다. 이런 부조리를 만천하에 폭로하고 억울함을 호소하고자 한 것이 주요 탈주 동기였다. 이들은 경찰과 대치 끝에 자살하거나 사살당하는 비극적 결말을 맞고 말았다. 이른바 지강헌 사건. 이 사건이 던져준 사회적 반향은 적지 않았다. 한동안 비지스의 ‘홀리데이’라는 노래가 유행했고, ‘유전무죄 무전유죄’라는 신조어는 오늘날 보통명사가 되었다.

마침 바로 그즈음, TV와 라디오에서는 연일 “하늘엔 조각구름 떠 있고 강물엔 유람선이 떠 있고, 저마다 누려야 할 행복이 언제나 자유로운 곳, 뜻하는 것은 무엇이건 될 수가 있어, 저마다 자유로움 속에서 조화를 이뤄가는 곳, 아 대한민국”이라는 여가수의 흥겨운 노래가 흘러나왔다. 그러나 이 땅에는 이미 ‘지강헌’처럼 내몰리는 수많은 사람들이 있었고, 이들에게 ‘아 대한민국’의 노랫말은 심각한 인지 부조화(cognitive dissonance)를 초래하기에 충분했다. 과연 저마다 누려야 할 행복이 언제나 자유로운지, 뜻하는 것은 무엇이든 될 수가 있는지, 대한민국이 저마다 자유로움 속에서 조화를 이뤄가는 곳인지.

자유란 사전적 의미로 어떤 행위를 하고 싶으면 하고, 하기 싫으면 하지 않을 수 있는 상태를 말한다. ‘자기결정권’이라는 개념도 여기서 비롯된 것이다. 그러나 유감스럽게도 그런 자유는 현실에선 존재하지 않는다. 자유는 먼저 합당한 자격과 능력을 요구한다. 일찍이 존 로크는 “모든 인간은 자유롭게 태어났다”고 호기롭게 외쳤지만, 그에게도 인간이란 고작 자산을 소유한 백인 남자에만 한정됐다. 자유는 누구나 향유할 수 있는 권리가 아니라, 오직 제 능력만큼만 허용될 뿐이다. 우리는 사실 내가 가진 ‘유가증권’만큼 자유롭고, 내 통장잔액만큼만 자유롭지 않은가. 이것이 자유의 속살이다.

자유는 기회의 평등을 의미한다. 개천에서 용 난다는 말이겠다. 이는 필연적으로 능력주의로 귀결된다. 세상에 공짜는 없으며 능력(성과)에 따라 보상받는 게 자유의 원리라는 것이다. 그런데 “한 명의 천재가 10만명을 먹여 살린다”는 어느 재벌의 신조나 “돈도 실력이야, 억울하면 네 부모를 원망해”라는 정유라의 빈정거림에서 알 수 있듯이, 그 능력과 자격은 진정 자신이 노력한 결과일까. 과연 개인의 재능이나 능력, 근면, 자격 같은 것들이 계층이나 부모, 교육기회, 상속과 같은 대물림과 무관할까. 자산소득 증가율이 임금소득의 그것을 뛰어넘었다는 것은 기회의 평등은 허울일 뿐 이미 운동장이 기울어졌다는 것을 방증한다. 자유로울수록 불평등해진다는 역설이 현실화되고 있는 것이다.

반상의 세습신분사회를 벗어난 지 100여년 남짓한 오늘, 우리 사회에는 자유를 빌려 새로운 세습신분질서를 예고하는 듯한 징표들이 곳곳에서 나타나고 있다. 어쩌면 그때 지강헌은 미래의 오늘을 예견하고 우리를 대신하여 포효했는지도 모른다. 저마다 누려야 할 행복이 언제나 자유로운 곳, 원하는 것은 무엇이건, 뜻하는 것은 무엇이건 될 수가 있어, 저마다 자유로움 속에서 조화를 이뤄가는 아 대한민국의 그 허울 좋은 ‘자유’를 향해 그는 가운데 손가락을 높이 치켜든 건 아닐까.

김형완 더미래연구소 정책위원